※この記事は、2007.8.29 に別のサイトに掲載していたものを再掲したものです。コメントも頂いていましたが、データが消えてしまいました。申し訳ありません。

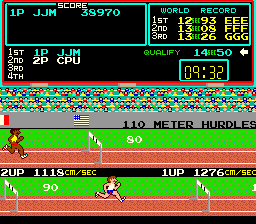

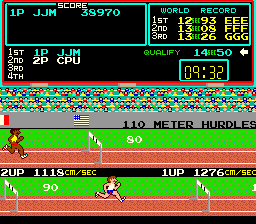

大阪で世界陸上が行われていることもあり、ハイパー・オリンピックである。(おお、時事ネタ)

© KONAMI 1983

© KONAMI 1983

◆ハイパー

まず、「ハイパー」という名前の響きがいい。気のせいかもしれないが、ハイパーという用語は、この作品以後世の中に普及した気がする。ちなみにキリン・ハイパー70とかいう果汁飲料が出たときは、これもこの作品の影響か、と思った。でもこちらは綴りがちがってHYPAですな。

◆音声

私はなんといっても、記録を読み上げるアナウンスの音声に惚れ込んだ。

どんな声かというと、「イレブンポイントスリーツーセカンド」てな具合である。

ハッキリとは聞き取れない音声だが、この臨場感は抜群である。ちなみに「ゼロ」は「デュー」という風に聞こえるのは私だけであろうか。

この音声がなかったら、私はこの作品でそれほど遊ばなかったに違いない。

◆xxxxcm/SEC

スピード・角度が1276cm/SEC, 43°のように数字で表示されるのが良かった。

これだけの数字だからこれだけの記録が出た、とある程度納得できるのである。

当時は物理なんて習っていなかったが、ベストな角度は 45°だというのは何となく想像できた。なので、45°が出たときは脳汁でまくり、神々しく見えたものである。実際には、45°がベスト、とも言い切れないみたいだが。

◆高速連打への道

どうやったらボタンを高速連打できるか、という至極単純な命題にこれほど熱く攻略されたゲームもないだろう。

誰もが一度は電動ドリルのような振動を使えないか、と思ったに違いない。が、実際には無理である。

大別すると、痙攣打ち,コスリ,定規派 の3つのやり方になるかと思う。私はコスリ派であった。

RUNボタンを人差し指と中指の間に挟み、指を立てて爪でコスルわけである。ダブルコスリとでも言うべきか。一つの指がコスッたあと、またボタンが浮いたところをさらに次の指でコスル。あ、これって二枚刃カミソリの原理と一緒だね。

これはかなり強力で、うまく行けば幅跳びで1350cm/SEC程度出すことが可能だった。

ただこれには制限があって、使える筐体と使えない筐体があった。使えないのは、ボタンのまわりに黒いリングみたいなのが補強されてて、でこぼこしているやつ。これでは痛くてコスレなかった。

この使えないタイプの筐体では、人差し指と親指の爪を先くっつけて輪っかをつくり、これでコスッていたが、これじゃーせいぜい1200cm/SEC程度で、ほぼ3週目でジ・エンドであった。

連打手段で最強なのは、やはり定規っぽかった。私は一回も使ったことがなかったから、難しさは分からないが、誰でも使いこなせるというワケではなさそうだ。ただ、当時はなんとなく道具を使うのは邪道のような気がしていた。じゃあ、コスリは邪道じゃないのか、と問われると自分の体だけを使っておりボタンも破壊するまでに至らないのでセーフ、と答えておこう。

◆ループプレイ

幅跳びで1300cm/SECのスピードが出せるようになれば、もうハイパーオリンピックは終わらない。

私は各種目毎のレコードを狙うのは難しかったので、もっぱら総合スコアでのランクインを狙っていた。はっきり言って各種レコードに比べると、全然目立たないランキングである。まあ悪あがきってやつである。

記憶があいまいだが、400万くらいまで粘っただろうか。このくらい長時間プレイになると、確実に爪が磨耗する。ある意味耐久レースなので、爪のコンディションはかなり重要だった。

ループプレイで一番の難関はハンマー投げ。2回ファウルすると、かなりプレッシャーがかかる。意外と落とし穴なのがハードルで、ジャンプタイミングをミスってコケた時は、まず予選落ち。ここで終わったことも結構あった。

◆各種目

– 100 METER DASH (100m走)

どこに行っても7秒台の記録の台が多かった。6秒台を見た記憶があるような気もするが…

– LONG JUMP (走り幅跳び)

なんとなく 42°がベストのような気がする。どこの台も 9m72 が最高っぽかった。

– JAVELIN THROW (槍投げ)

これはどうやったら記録がでるのか不明。1300cm/SEC越えで投げても90m届かなかったり、ある程度運なのだろうか。

– 110 METER HURDLES (110mハードル)

とあるお店で、1秒台だったか3秒台だったか、とてつもない記録を見たことがある。バグだったのか、どうか不明。

– HAMMER THROW (ハンマー投げ)

100m超えを投げて、記録 0mとなってしまったことがある。喜びから一転、愕然。

– HIGH JUMP (走り高跳び)

時間がかかるので、ループプレイでは非常にダルイ競技。2m50 が最高のお店が多かった。理論上これ以上は飛べないのかもしれない。

◆多人数プレイ

最高4名まで同時にプレイできる。残念ながら、私は多人数プレイをしたことがない。

複数プレイは間違いなく面白いだろう。ただし、それでも予選通過記録を超えなければ即退場はちょっと厳しい。

多人数ではなくとも、私はいつも白人のおっさんじゃなくて、たまには黒人っぽいおっさんでプレイしたいなーと思っていた。

—

夏になれば思い出すのがハイパー・オリンピックである。

暑い夏にクーラーの効いたゲーセンでやるのがぴったりのゲームだった。

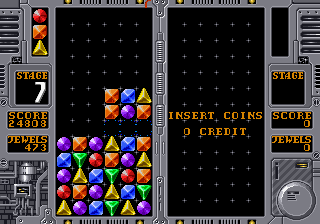

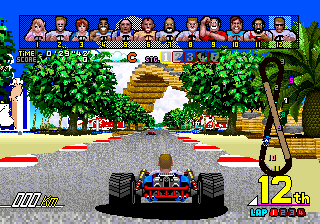

© SEGA 1990

© SEGA 1990![]() DESERT SUN

DESERT SUN![]() DRONE

DRONE![]() IRON HEAD

IRON HEAD![]() ARABIAN JEWELRY

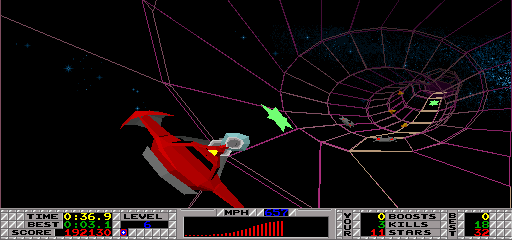

ARABIAN JEWELRY © ATARI GAMES 1989

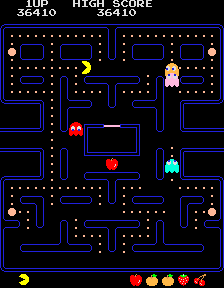

© ATARI GAMES 1989 © namco 1980

© namco 1980 © KONAMI 1983

© KONAMI 1983 © SEGA 1988

© SEGA 1988