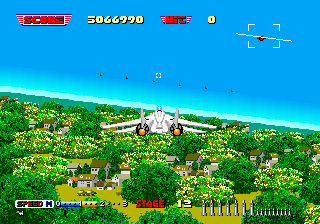

セガ・体感ゲームシリーズの集大成とも言えるこの作品。

このゲームを最大限楽しむためには、やはり前後左右に動く筐体(ダブルクレイドルと呼ぶらしい)でプレイすることだろう。

とにかくよく動く。あまりに激しく動くので、回りの人にぶつからないよう筐体のまわりに柵、というかロープで入らないようにしてあったと思う。

当然そんな大型筐体をおけるお店は限られていて、私が初めて見たのは香椎のサクセスというゲーセンだった。

そのお店は50円/1プレイが標準だったが、アフターバーナーはなんと200円で、私はもちろんずっと見ているだけであった。誰かがプレイしようものなら注目の的になってましたね。

© SEGA 1987

© SEGA 1987

実際に自分が始めたのは、コンパクトな筐体で(横にだけ動いたように思う)西新の「めだかの学校」というゲーセンに入ってから。体感ゲームとしては(確か)破格の50円。本当にこのゲーセンにはお世話になった。慣れればアウトランよりも長い時間プレイできるので、体感ゲームの中ではお得な感じではなかったか。

『ファイファイファイファイ』

実際には、Fire!(撃て)と言ってるのだが、ロックオンしまくりなのでこう聴こえる。しかしこの声はアフターバーナーには欠かせない。

そしてBGM. アウトランではドラムのサンプリング音を入れたセガの開発陣だが、アフターバーナーでは「ギターのサンプリング音を入れたかった」というのを何かの記事で読んだ。

当時のハードではメモリが限られているから、サンプリングなんてデータ量の塊を入れるのは大変だったろうと容易に推察される。

しかし、ギターが入ったことで音楽としての完成度はアウトランと比較にならないくらい飛躍的に上がった。

この頃の体感ゲームシリーズは、ゲームの最高峰を目指す、そんな気概に溢れていたように思う。

ちなみにアウトランの記事でも書いた『セガ 体感ゲーム・スペシャル』というCDでアフターバーナーの曲を聴いた時、メロディラインが付いているのだが、実際のゲームの中ではメロディラインが入ってないということに気付いたのはずっと後になってからである。それまではずっとCDと同じと思っていたのだ。何故だろう、まったく違和感がなかった。

やりこんでいるうちに、8の字(正確には横向きの8なので∞ですね)を描きながら動くとうまく敵のミサイルを避けられることに気づき、それから一気に先のステージに進めるようになった。それでもステージ14の一列で放たれるミサイルはかわし方がよく分からず、いつも運任せだった。ここが鬼門でしたね。

そのうち、1コインクリアもだいぶ安定してできるまでになり、最終的にはHit数1000までやり込んだように思う。しかし全一クラスになるとHit数1500超えるレベルなのだから、やっぱりゲーマーの人は凄い。

アフターバーナーⅡで体感ゲームシリーズの絶頂を極めたセガだが、さすがに後に続く体感ゲームは地味な印象が拭えなかった。

そして、売り上げもイマイチで場所を占める大型筐体は店から敬遠されるようになり、徐々に姿を見なくなっていく。寂しいことであるが、これも時代の流れであった。

それでも、『たかがゲーム』に惜しげも無く最高のハードとソフトを投入してくれたセガと開発陣には、今でも感謝と畏敬の念を抱いて止まないのである。

コメント

コメントをどうぞ